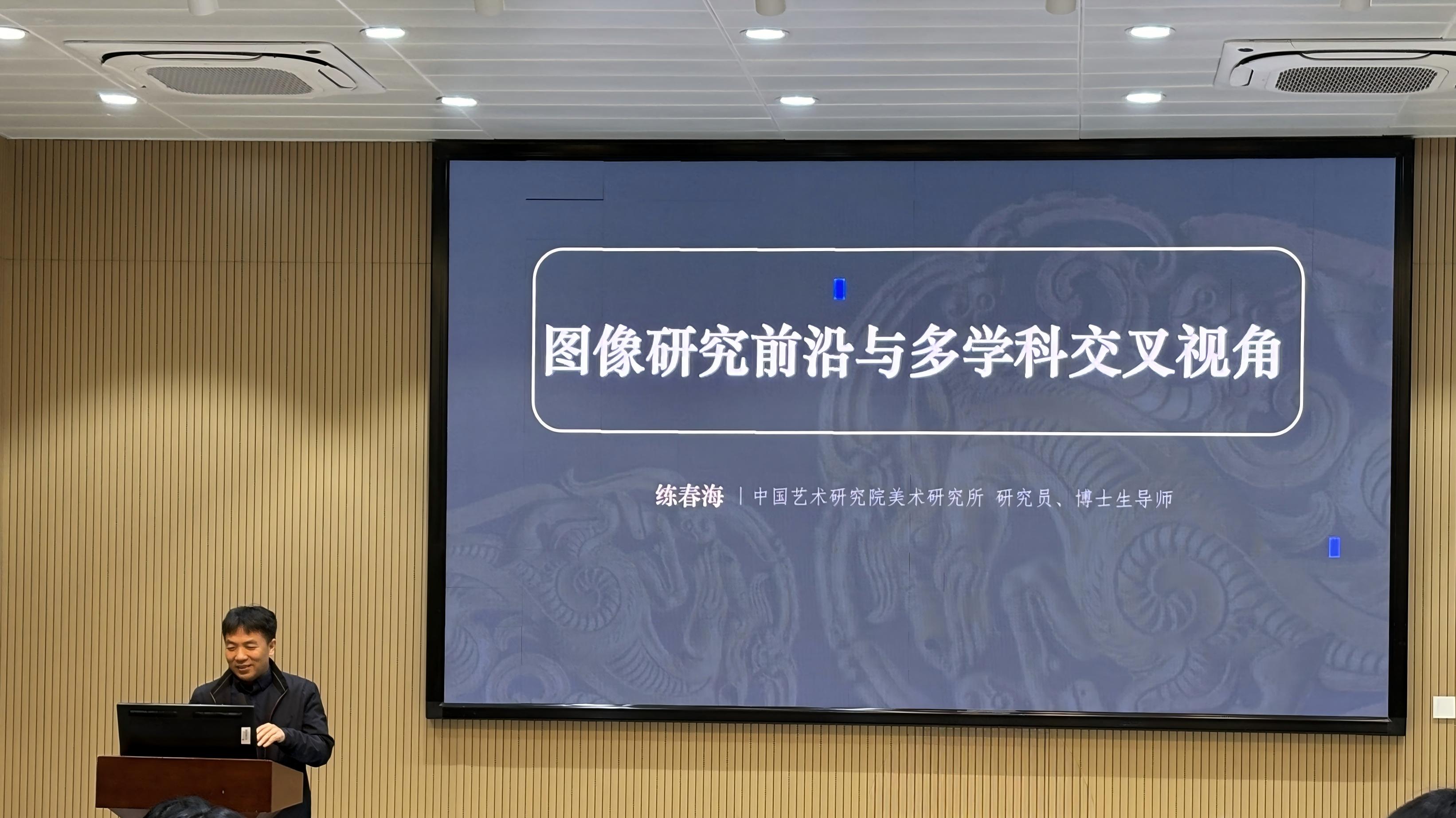

2025 年 11 月 18 日下午,福建师范大学美术学院校友、中国艺术研究院美术研究所练春海教授应邀为本院师生作了一场题为《图像研究前沿与多学科交叉视角》的精彩讲座,讲座由罗礼平院长、黄忠杰副院长主持。

练教授从图像研究的基础“原境”开始展开讲座,他以司马迁在《史记》中所谓张骞“凿空西域”之说为例,解释何以后世常将其解读为“首次沟通西域”是一种误会,它实际上蕴含了三层意义,使一个民间的、断断续续的商道,变成了一个有官方保障的要道,成为中西文化与商贸往来的历史见证。对于这段文献史料的理解,只有回到汉武帝时代才能做到充分和客观。同样,古代墓葬中出土的众多图像与实物遗存,也多遵循特定的礼仪规范,往往反映的不完全是个体的选择,图像背后的制度性必须被看到。唯有摆脱当代视角的桎梏,回到具体的历史时空,才能客观地审视古代的图像。

练教授指出,跨学科视野对传统图像文化研究尤为重要,并以汉代文与图像中常见的鸱枭形象为例,说明符号意义在历史中的变迁情形。汉代文献中有大量贬抑鸮鸟的现象,与墓葬图像将其置于尊崇之位的情况大相径庭。对于这种情形的理解,唯有结合商周政权更迭、祭祀礼俗、天文星象、文字演化等多学科相关知识,才能理解其由东夷神鸟到汉代的恶鸟的演变,以及汉代诸种文献中所见各种自相矛盾的解读。此外,在汉代墓葬中大量出现的“弩靳幡”“阳燧”“执金吾”等一系列的聚讼纷纭的图像,在礼俗、简牍与民俗等多学科的交叉解读中,也可以得到全新的认知。

讲座的最后,由黄忠杰副院长进行总结,指出以“原境意识”为出发点,凭借文献材料积累与田野调查夯实基础,运用多学科方法开展实践,并通过材料、方法、原境的三重验证,力求突破对权威的认知。这类研究既为学术探索立稳支撑,也为艺术创作注入文化滋养,正所谓“材料、方法与原境形成完整链条,学问才站得住,创作才走得远”。